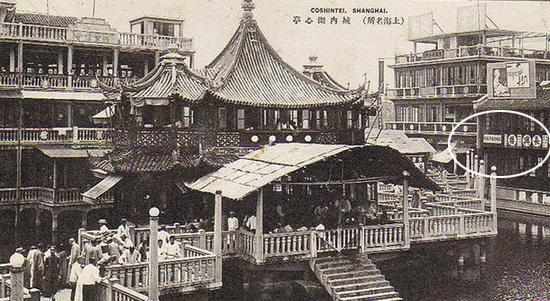

嘉定城隍庙,道教庙宇,位于上海市嘉定县城东街。城隍,又称城隍神、城隍爷。是中国民族宗教文化中普遍崇祀的重要神祇之一,由有功于地方民众的名臣英雄充当,是中国民间和道教信奉守护城池之神。

嘉定城隍庙正殿供奉江南府嘉定县城隍昭应显佑伯陆陇其大老爷,后殿乃寝宫。嘉定城隍庙殿堂建筑属南方大式建筑,经过明清两代的增建扩建,殿宇宏敞。今大殿、工字廓、寝宫均系清光绪八年(1882)重建,双顶连体,气势轩昂;上世纪八十年代修缮一新;系上海地区保存最为完美的邑庙建筑。现殿内塑有城隍、观音和六十星宿等神像供广大信众参拜。

嘉定城隍庙坐落于上海市西北部、江南水乡古城镇嘉定,是嘉定地区重要的道教宫观,始建于南宋嘉定年间,时在嘉定镇南大街富安坊,明洪武(1370)年间移建于今东大街314号。距今已有近六百年的历史。风雨仓桑,朝代更迭,青浦城隍庙也历经兴衰。

- 中文名称

- 嘉定城隍庙

- 外文名称

- Jiading Chenghuang Temple

- 地理位置

- 上海市嘉定县城东街

- 气候类型

- 亚热带季风气候

- 开放时间

- 7:00-22:00

- 景点级别

- 无

- 门票价格

- 10元

- 著名景点

- 秋霞圃

凉亭 - 所属城市

- 上海市嘉定区

- 始 建

- 南宋嘉定年间

- 城隍神

- 江南嘉定县城隍昭应显佑伯陆陇其

城隍神

嘉定城隍庙供奉的城隍神是陆陇其。陆陇其(1630年—1692年),原名龙其,因避讳改名陇其,谱名世穮,字稼书,浙江平湖人,学者称其为当湖先生,清代理学家。康熙九年(1670年)进士,历官江南嘉定、直隶灵寿知县、四川道监察御史等,时称循吏。其离任时,只有图书几卷及妻子的织机一部学术专宗朱熹,排斥陆王,被清廷誉为“本朝理学儒臣第一”,与陆世仪并称“二陆”。

康熙三十一年(1692年)去世。乾隆元年(1736年),追谥为清献,加赠内阁学士兼礼部侍郎衔,从祀孔庙。著有《困勉录》、《读书志疑》、《三鱼堂文集》等。因有功于民,民众感恩于他,后建立城隍庙供奉于他,为江南府嘉定县城隍昭应显佑伯(正四品监察司氏城隍显佑伯),受百世香火供奉。

道观历史

始建于宋嘉定年间(1208—1224)。

明洪武三年(1370)由时任知县胡永安从南大街富安坊移建今址。

天顺二年(1458年)、嘉靖三十五年、天启四年(1624年),均修葺扩建。

明清两代屡次被毁,时有重修。原有大殿、寝宫、花园、即山亭、迎霞阁、碧兴亭、醉月轩、花神殿、池上草堂等建筑。

清康熙五十二年(1713年),扩建寝宫、校籍堂及两掖楼。

雍正四年(1726年),徽州盐商汪伦捐献私家花园(今秋霞圃)作为庙园。

乾隆二十四年,乡绅沈氏也将沈氏花园捐献给该庙,两园合并,更添建即山亭、迎霞阁、碧光亭、池上草堂、醉月轩、花神殿、有物皆春等亭楼建筑,由此庙基从原来的4.92亩,扩充到20余亩。

庙内祀奉城隍和道教的最高神祇元始天尊、灵宝天尊、道德天尊。该庙香火鼎盛。每逢清明、农历七月半和每月的初一、十五,庙堂香烟缭绕,戏台演唱戏文,庙市商贩云集,吸引无数香客从太仓、昆山、青浦、宝山等地前来进香,热闹非凡。清史学家钱大昕有诗称:“刺眼繁花细细开,陌头女伴踏歌来。烧香才罢游园去,延绿轩前白相回。”生动地描述了当时盛况。

咸丰十年(1860年),庙毁于战火。

同治五年(1866年)知县汪福安重建大门和二堂。

光绪二年,重新修建,添建了池上草堂、舟而不游轩等园景。

民国26年八一三事变,庙又遭战火损坏。上海沦陷,城隍庙为日军盘踞,改作军医院。抗战胜利后,恢复道观宗教活动。“文化大革命”期间,停止宗教活动。

1960年被列为嘉定县文物保护单位。

1962年9月又被上海市人民政府批准为市级文物保护单位,曾兴工对其部分建筑进行修缮,1984年嘉定县再次对其庙内大殿及寝宫进行修葺,是嘉定著名的道教庙宇之一。

1980年,嘉定城隍庙由嘉定县人民政府公布为县文物保护单位。1984年,嘉定县政府对城隍庙大殿和寝宫进行修葺。1987年,改为嘉定县博物馆。

道观建筑

嘉定城隍庙在历史上屡毁屡建,现在的建筑和装饰均大多数是晚清所建,但保持明代风格。大殿高14米,宽20米,深46米,与二寝宫连在一起,呈工字形,面积500多平方米。殿前石狮,凉亭等物,还是明代初建时原物。该庙有乾隆五十六年《重修城隍祠记》石碑,今存秋霞圃碑廊。