砖塔胡同因胡同东口(通西四南大街)的砖塔而得名。是北京市历史最悠久的胡同之一,也是目前北京遭到破坏较少,风貌保存较好的胡同之一(它非常的古老),元朝就有了。

- 中文名

- 砖塔胡同

- 所在地点

- 北京西四牌楼附近

- 修建时间

- 元代

- 性 质

- 高僧万松老人的葬骨塔

简介

砖塔胡同位于

西四牌楼附近,砖塔胡同这一名称,来自于矗立在胡同中的一座青砖古塔,这座塔是元代名臣耶律楚材的老师,金元之际的高僧

万松老人的葬骨塔。万松老人塔的精确塔龄已不可考,但根据史料推断,可以

肯定在六百年以上,而砖塔胡同的年龄亦应与此相仿。明人张爵所著《京师五城坊巷胡同集》(成书于嘉靖三十九年)、清人吴长元所著《宸垣识略》(成书于乾隆五十三年),均把砖塔胡同作为京城古迹加以收录,由此亦可以推断砖塔胡同历史之久远。

元代北京的胡同名称,保留到今天的已为数不多。位于西四丁字路口以西的砖塔胡同就是其中的一条,至今已有七百多年的历史了。

关于砖塔胡同的古老,我们可以从元人李好古的杂剧《张生煮海》中找到佐证。在剧的第一折中张生与龙女定情后,家童凑趣,与龙女的侍女梅香调情。家童云:“梅香姐,你与我些儿什么信物!”侍女云:“我与你把破蒲扇,拿去家里扇煤火去!”家童云:“我到哪里寻你?”侍女云:“你去那羊市角头砖塔胡同总铺门前来寻我。”足证元大都城里,已有砖塔胡同。至于“羊市”则应指砖塔胡同旁边的羊肉胡同,同样历史悠久。

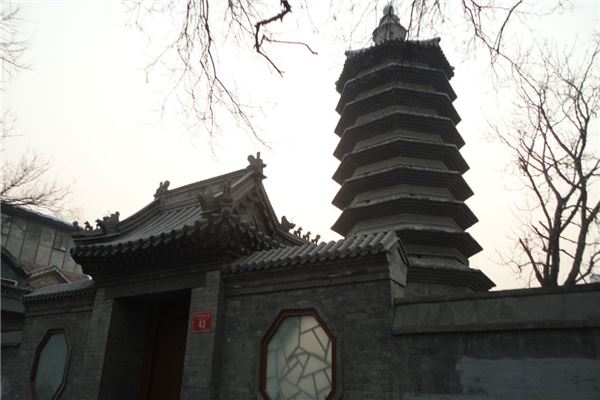

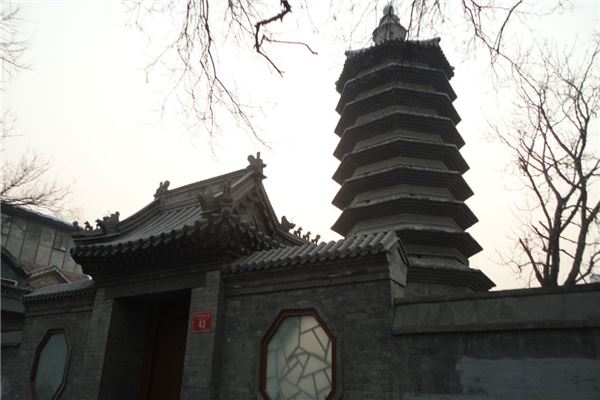

砖塔胡同因胡同东口有一座八角七重檐的青灰色砖塔而得名。此塔名为“元万松老人塔”,为纪念万松老人而修建的。关于万松老人及此砖塔,在明刘侗、于奕正著《帝京景物略》卷之四《西城内·万松老人塔》中有详尽记载。

近代史上,有若干名人曾在砖塔胡同居住过 △1923年鲁迅在与周作人反目后从八道湾搬来砖塔胡同61号(现84号),并在这里写出了《祝福》、《在酒楼上》、《幸福的家庭》和《肥皂》、《中国小说史略》等作品。

△鸳鸯蝴蝶派作家张恨水曾居住在砖塔胡同43号(今95号)并在这里走完了他的人生旅程。

△1927年刘少奇随北方局由天津迁到北平,暂住在砖塔胡同四眼井10号的同事家里。

由来

万松老人本姓蔡,名行秀,河南洛阳人。15岁时在河北邢台的净土寺出 家当了和尚,后来云游四方,在河北磁县的大明寺继承了雪岩满禅师所传的佛法,专攻禅学。以后又重返净土寺,建万松轩居其中,故自称“万松野老”,而世人则敬称其为“万松老人”。万松老人博学多才,精通佛学,讲经说法透彻警人。他来到燕京,其身处空门、志在天下的胸怀受到了当时金章宗的极大赞赏。后来元朝定都北京时,元世祖、重臣耶律楚材慕名而来,投身门下,参学三年,万松老人平时给世祖讲经说道,告诫他要以儒治国,以佛治心,切勿乱施暴政,祸国殃民。世祖深深地记住了这些话。每至闲来无事,万松老人常常席地而坐给世祖弹琴吟曲。三年后,世祖为了纪念这种师徒之情,将宫中承华殿的古筝和“悲风”乐谱赠给了万松老人。老人圆寂后,人们为他建了这座朴素别致的砖塔。紧靠砖塔北侧的街巷也随之而得名“砖塔胡同”。

后此塔渐渐无人问津,不知何年,有人倚塔造屋,外望如塔穿屋而出,再以后居住于此的人开起了酒食店。“豕肩挂塔檐,酒瓮环塔砌,刀砧钝,就塔砖砺,醉人倚而拍拍,歌呼漫骂,二百年不见香灯。”明万历三十四年(1606年),有一个叫乐庵的游僧,从南方游历至京城 ,当他看到这处于酒食店中的万松老人塔时,顿时醒悟,于是便募捐将此塔买下,大加翻修后,长居此中守护砖塔。乐庵死后,砖塔便草荣其顶,破旧不堪。清乾隆十八年(1753年),奉敕按照原来的规模重修。民国十六年(1927年)在塔的北侧开了一个小门,门檐上书“元万松老人塔”。

胡同因塔得名,自身同样经历着历史的变迁。在元、明、清三代,砖塔胡同作为戏曲活动的中心,是北京城最热闹的地方之一。元代杂剧在京城非常流行,当时把演杂剧的戏院叫做“勾阑”。勾阑内有戏台、戏房、神楼和腰棚,大的勾阑可容纳数千人观戏。这时的砖塔胡同及附近的口袋底胡同、钱串胡同、玉带胡同有戏班、乐户和勾阑不下二三十家,终日锣鼓喧天。到了明代,在东城的本司胡同和演乐胡同等处设立了教坊司,专门管理音乐、戏曲等事务。这样,砖塔胡同一带便失去了往日的喧嚣热闹。清朝,砖塔胡同作为神机营所辖右翼汉军排枪队的营地。但不久,这里又恢复了元代“歌吹之林”的面貌,再度成为曲家聚集的地方。1900年,八国联军入侵北京,这里的戏班、乐户纷纷逃回家乡,从此砖塔胡同渐渐变成了居民区,归于宁静。

虽然砖塔胡同得名于砖塔,出名于砖塔,但现存之砖塔却早已非元代原物,据史料记载,明嘉靖年间,清乾隆年间和民国期间都曾经对万松老人塔进行过大规模的整修重建。

元明清三代,砖塔胡同一直是京城娱乐中心之一,即所谓"勾阑"、"瓦舍"之所,全盛时胡同里有十数家戏班。在清代,砖塔胡同曾经作为神机营所辖右翼汉军排枪队的营地,以后一直是曲家聚集的地方。1900年义和团运动爆发,砖塔胡同成为进攻西什库教堂的义和团组织的总部,八国联军攻陷北京之后对砖塔胡同造成了很大破坏,各大戏班纷纷逃离,自此砖塔胡同作为京城娱乐中心开始走向衰落,逐渐成为民居。

新现古迹

2004年1月30日,据北京晚报报道:胡同底下惊现“北京窑” (图)

西城区砖塔胡同正在拆迁之中,当地居民在67号院、残墙断壁之中意外发现数百块带有“北京窑”字迹的青砖,具体是何年何月何产地还是个谜,是否与九百多年历史的砖塔胡同(北京第一条有历史记载的胡同)有直接关系,有待考证。

因塔得名

砖塔胡同以其东口的“

万松老人塔”而得名。

万松老人是金末元初著名的佛学大师,曾提出“以儒治国、以佛治心”的主张,在他圆寂后,有人修了这座塔,“砖塔胡同”的名称自元代沿袭至今,是北京城里得名最早的胡同。最近,在胡同中拆迁的房屋残垣内发现一批老砖,清晰地刻有“北京窑”的字样,不知是何朝何代的遗物,也可算是十分难得了。2000年,砖塔胡同西段开始拆迁,张恨水故居也在拆迁范围之内。而不知是何原因,它竟幸运地得以暂时保留。不过,前不久笔者再次前去,看到拆迁的范围正在向东延伸,连鲁迅故居对面的房屋也刷上了大大的“拆”字,这真是一件很可惜的事情。

砖塔胡同因胡同东口(通西四南大街)的砖塔而得名。提起此塔,颇有来历,

正式的名称是“元万松老人塔”。明刘侗、于奕正著《帝京景物略》卷之四《西城内·万松老人塔》言之甚详。竟陵派“幽深孤峭”的好文章,不妨全录: 万松老人,金元间僧也。兼备儒释,机辩无际,自称万松野老,人称之曰万松老人。居燕京从容庵。漆水移刺楚材,一见老人,遂绝迹屏家,废餐寝,参学三年。老人以湛然目之,后以所评唱《天童颂古》三卷,寄楚材于西域阿里马城,曰《从容录》 。自言着语出眼,临机不让也。楚材序而传至今。老人寂后,无知塔处者。今干石桥之北,有砖塔七级,高丈五尺,不尖而平,年年草荣其顶,群号之曰砖塔,无问塔中僧者。不知何年,人倚塔造屋,外望如塔穿屋出,居者犹闷塔占其堂奥地也。又不知何年,居者为酒食店,豕肩挂塔檐,酒瓮环塔砌,刀砧钝,就塔砖砺,醉人倚而拍拍,歌呼漫骂,二百年不见香灯矣。万历三十四年,僧乐庵讶塔处店中,入而周视,有石额五字焉,曰“万松老人塔”。僧礼拜号恸,募赀赎而居守之。虽塔穿屋如故,然彘肩、酒瓮、刀砧远矣。

文中“移刺楚材”,即大名鼎鼎的耶律楚材,号湛然居士。“干石桥”,因桥下原有一条干河而得名,今讹作“甘石桥”。此文应作于崇祯初年,十七世纪三十年代。一百年后,到乾隆年间,乐庵和尚早就有了自己的骨塔,而这座年年顶上长草的砖塔,想必也岌岌可危了

。《日下旧闻考》:“万松老人塔在西四牌楼南大街之西,其北则砖塔胡同也。塔在民居中,原额元存。本朝乾隆十九年奉敕修九级,仍旧制,塔尖则加合者也。”多亏这一修,砖塔得以保存下来。这以后的沧桑,不太清楚。笔者首次从砖塔脚下走过,已是本世纪六十年代。塔有院,院有墙,墙临街,辟门,门上有石额,依稀可辨“元万松老人塔”六字,叶恭绰书。木门两扇,敝旧,常扃不启。从门缝中窥视,乃一荒凉的小院,杂草蔓生,一塔颓然。又二十年,塔、墙、门、额皆焕然一新。墙上钉一红色塘瓷牌:北京[视频]市西城区文物保护单位。再过几年,墙内建屋,屋中开店,卖家用电器。店堂的后墙挡住了砖塔,所幸在街上和胡同里还能看到塔的上半截。又过几年,家电商店变成妇女用品专卖店,门口站着两个木头模特儿,分别穿着红色和黑色的性感内衣。行人不以为不协调,近在咫尺的广济寺的和尚走过也不以为忤。昔年乐庵和尚不能容忍万松老人的遗蜕与酒瓮、刀砧、豕肩共处,当代的高僧无所谓塔院里出售文胸。佛法本圆通,有道是酒肉穿肠过,佛祖心中留。色即是空,空即是色。大可不必较真儿。

砖塔的故事到此为止。砖塔胡同有它自己的故事。这条胡同所属的街区,元、明两代叫咸宜坊。其南有粉子胡同,今天还

叫这个名字。“粉子”亦妓女的名称,《水浒传》中叫“粉头”。砖塔胡同与妓业也有关联。据王书奴《中国娼妓史》,清代的“红灯区”,初叶在“外城内之东西及外城之南”。乾嘉时,青楼集中在东城灯市口一带。咸丰、同光年间,多在城外。光绪初又移于西城内砖塔胡同(俗呼“口袋底”)。《骨董琐记》引萍迹子《塔西随记》云:“曲中里巷,在西大市街西。自丁字街迤西砖塔胡同,砖塔胡同南曰口袋底,曰城隍庵,曰钱串胡同。钱串胡同南曰大院[视频]胡同,大院胡同西曰三道栅栏,其南曰小院胡同。三道之南,曰玉带胡同。曲家鳞比,约二十户。……大约始于光绪初叶,一时宗戚朝士,趋之若鹜。后为御史指参,乃尽数驱出城。及今三十余年,已尽改民居,话章台故事者,金粉模糊,尚一一能指点其处。”这以后,便是宣南的“八大胡同”兴起了。复归平淡的砖塔胡同,在本世纪似与文人特别有缘。一九二三年八月至一九二四年五月,胡同里[视频]常见一个小个子中年男子,长衫布鞋,挟着书包往来。与他擦肩而过的路人或在街门口闲眺的居民,都不会注意他,更不可能知道,是中华民族[视频]最硬的脊梁支撑着这个瘦小的身躯。他是鲁迅。一九二三年八月二日下午,他从八道湾“携妇迁居砖塔胡同六十一号”。次年五月二十五日晨,他从这个空门移居西三条胡同新屋。六十一号的大门,今天装着两道防盗铁门,沿胡同的窗户皆已堵死,大概是改作仓库了。没有人建议在墙上钉一块牌子,提醒路人鲁迅曾经居住此宅。

在鲁迅之前,一九二二年一月至七月间,砖塔胡同迤南的缸瓦市基督教堂里住着一个二十四岁的年轻人,新受洗的基督教徒。他是北京[视频]土著,当时的身分是教堂举办的主日学校的主任。他喜爱北京的每一条胡同,砖塔胡同是他日常行经之地。后来他在济南[视频]的齐鲁大学教书,一九三三年写了一部以小公务员为主人公,以西单、西四一带为地理背景的小说。他是老舍,这部小说是《离婚》。 小说里,热心人张大哥为同事老李找到一处住房:“房子是在砖塔胡同,离电车站近,离市场近,而胡同里又比兵马司和丰盛胡同清静一些,比大院胡同整齐一些,最宜于住家——指科员们说。三合房,老李住北房五间,东西屋另有人住。新房油饰得出色,就是天生来的房顶爱漏水。张大哥晓得自从女子剪发以后,北平的新房都有漏水的天性,所以一租房的时候,就先向这肉嫩的地方指了一刀,结果是减少了两块钱的房租;每月省两圆,自然可以与下雨在屋里打伞的劳苦相抵;况且漏水与塌房相距甚远,不必过虑。”

作者明言“北平”,可以借此断定故事发生的年代。前辈学者似白头宫女话天宝的回忆文字中都说,从民国首都迁至南京[视频],北京改称北平到抗战前夕,故都北平空房多、物价低,一般公教人员的日子都过得很滋润。大学教授家里雇着厨子、包车夫和老妈子是常事。科员老李靠工资租五间北房,养活老婆和两个孩子,自然不难。通货膨胀、民不聊生是后话。

抗战胜利后,一九四六年二月,张恨水从南京飞抵北平,筹备北平《新民报》。他有钱买下一所有四进院落、三十多间房的大宅,门牌北沟沿甲二十三号,后门即在砖塔胡同西口。

这个时期,北京[经常停电。逢到停电,我们这位或许是中国现代文学史上最多产的作家无法执笔写作,常携杖出门散步。他有一篇《黑巷行》写他穿行砖塔胡同的情景:“胡同里[视频]是土地,有些车辙和干坑,若没有手杖探索着,这路就不好走。在西头遥远地望着东头,一丛火光,遥知那是大街。可是面前漆黑,又加上几丛黑森森的大树。有些人家门前的街树,赛过王氏三槐,一排五六棵,挤上了胡同中心,添加阴森之气。抬头看胡同上一片暗空,小星点儿像银豆散布,已没有光可借。眼前没人,一人望了那丛火光走去,显得这胡同是格外的长。手杖和脚步移动,其声的笃入耳。偶然吱喀吱喀一阵响声,是不带灯的三轮儿,敲着铁尺过来,嗤的一声由身边擦过去,吓我一跳。再走一截,树阴下出来两个人。又吓我一跳。一个仿佛是女子,一个是手扶自行车的。女的推开路边小门儿进去了,自行车悠然而去。此行不无所获。我没出胡同,我又回去了。”

他还填了一首《白话摸鱼儿》,记“禁夜市声”:满长街电灯黄色,三轮儿无伴。寒风一卷风沙起,落叶枯条牵线。十点半,原不是更深,却已行人断。岗亭段,有一警青衣,老枪挟着,悄立矮墙畔。

谁吆唤?隔条胡同正蹿,长声拖得难贯。硬面饽饽呼凄切,听着教人心嘇。将命算,扶棍的,盲人锣打叮当缓。应声可玩,道萝卜赛梨。央求买,允许辣来换。

一九四九年五月,张恨水患脑溢血症,陡然病倒。经治疗,虽无大碍,但还不能写作。他家人口多,开销大,不得不卖掉北沟沿的大房子,迁到砖塔胡同四十三号一所小四合院居住。作家后来在这里病逝。张氏后人大概无力维修祖宅。今天从门口看,这房子已很破旧,甚至有点破落了。

现在的砖塔胡同,早就铺上柏油路面,大树却所剩无几了。从砖塔脚下进胡同,两侧除了民国时代的三合院、四合院,几所很有气派的大宅,也有五十年代的红砖灰瓦顶宿舍楼,六、七十年代的简易楼,八十年代的商用楼。算命瞎子的锣声,硬面饽饽和萝卜赛梨的吆唤声只留在老人的记忆中了。将近西口,从一个小胡同往南走,相当于昔日“口袋底”的地方,每天早晨开设早市,万头攒动。为了每斤瓜果蔬菜禽蛋鱼肉能省下几角钱,附近的居民,大娘大嫂,下岗职工,退休人员,教员科员,以赶早市为每日第一大事。你若是闲人,再说时间也不是早晨,就继续往前走。拐两个弯,豁然开朗,就到了西口。右首一幢高层居民楼,一个种着龙爪槐和月季花的街心花园。这是当年的北沟沿,今天是太平桥大街的一段。马路对过,偏南是拆了清朝的顺承郡王府,后来是张作霖的元帅府花园新盖的全国政协办公楼。偏北是北京最贵的火锅餐厅,门前停满公私轿车,门厅里一对——不是一个——穿红缎旗袍的礼宾小姐亭亭玉立,更显得这家饭馆身价非凡。假如政协的清贵和京城第一火锅的豪奢都与你无缘,天公也有安排你的去处。这条街号称火锅一条街,高、中、低三档饭馆一年四季开涮,肥牛海鲜可涮,白菜豆腐更可涮,有的还兼售最平民的水饺、炸酱面和打囱面。真是:太平桥畔花又发,砖塔巷口日已斜。凭君莫话兴衰事,菠菜粉丝味亦佳。

附录:罗山刘梦谦诗咏砖塔:

居然遗塔在

扰攘阅朝昏

蔓草萦萦合

松声谡谡存

传灯过佛祖

留字到儿孙

不读从容录

安知老宿尊

——原载明·刘侗,于奕正:《帝京景物略》

胡同之根

根砖塔胡同——北京胡同之根胡同之称始于大都,当时出现过29条胡同,但只有一条胡同有文字记载,这条胡同,就是砖塔胡同。从元、明、清、民国,到今天,都有文献可考这在北京是唯一的孤例。用业内专家的话说,它就是北京的胡同的“根”。

砖塔胡同位于西四牌楼附近,砖塔胡同这一名称,来自于矗立在胡同中的一座青砖古塔,这座塔是元代名臣耶律楚材的老师,金元之际的高僧万松老人的葬骨塔。

说到砖塔胡同,就不能不提到那座砖塔。

它是一座原七级后加高到九级的密檐砖塔,是仅存到今天的坐落在市区的惟一的一座砖塔。早在元代《析津志》就有文字记载,称它为“羊市塔”,注明是“砖”。证明元代时,此塔还在羊市内,旁边很可能尚未形成砖塔胡同。

羊市砖塔是为一位法名“行秀”的老僧建造的。行秀高僧自称“万松野老”,饱读诗书,博学多才。

蒙古破金,尚未建立元朝时,老人居住在原中都燕京城内的从容庵,收中书令耶律楚材为徒三年,教诲其徒曰:“以儒治国,以佛治心”。

耶律楚材是燕京人,在辅佐成吉思汗时,秉承“以儒治国”方略,使这位大汗减少对人民的杀戮因此他与万松老人心心相印。

万松老人逝世后,被葬于燕京北郊,建塔曰“万松老人塔”。就是后来位于羊市的这座砖塔。

元大都建成后,砖塔被圈进新城,成为城中塔。万松老人生前虽然是位受人尊敬的高僧,但身后掩埋骨理的砖塔,却一而再、再而三地遭受损坏。

明代时,荒草已长满塔顶小买卖家围绕着塔身建了一个小酒店,砖塔每日里被救起食品气味团团熏绕。

到了清代,万松老人塔又一次陷入囹圄,又被人囚进住宅中,直到乾隆十八年(公元1753年),才获救,并交了好运,收归“国有”,成了皇室家产。

不料到了民国时代,转塔又一次遭到到劫难。这回是被一家羊肉铺占了,转塔塔院成了羊圈。杀生取羊命,全在万松老人塔鼻子底下进行。

20世纪90年代后,砖塔成为北京市第五批文物保护单位,彻底成为安宁之地。

古塔一直保留至今,因塔而得名的砖塔胡同也一直保留至今。

张恨水故居

砖塔胡同西段的房屋已基本拆除完毕,但在那一片废墟之中,居然还耸立着一两处院落。不知有多少人知道,那暂时得以保存的95号院,曾是张恨水住过的地方。

张恨水最大的特点是一个“多”字第一是文字量多:张恨水一生发表文字三千余万。假设他在72岁的一生中不间断地写作了50年,那么每天至少要写出1600字以上,且不说这50年中曾经发生过多少社会动荡与战乱,也不管他本人是否还需要吃饭、睡觉、旅行甚至生病等等,即使仅把三千万字抄写一遍,也并非一件轻松的事情!

第二是发行量多。比如他的《啼笑因缘》,至少出过二十余版。这还仅仅是指正式出版的数量。如今书籍市场上最流行、也最让人头痛的“盗版”问题,并非现代人的发明,在张恨水的那个时代就早已存在了。在抗战时期,仅在沦陷区便出现过一百多种托名“张恨水”的伪书。有这样一件趣事,1956年,张恨水列席全国政协二届二次全会,茅盾把他介绍给毛泽东主席,毛主席说:“还记得,还记得。”茅盾说:“《××》那本书就是他写的。”张恨水连忙更正:“那是伪书,我写的是《春明外史》、《金粉世家》。”由此可见伪书泛滥到了什么程度,竟连茅盾也真假难辨。

第三是在同一时间内写作的小说种类最多。比如1928年也许是他最忙的时期之一,竟同时有《春明外史》、《春明新史》、《金粉世家》、《青春之花》、《天上人间》、《剑胆琴心》6部长篇小说在不同的报刊上连载,6部小说的人物、情节、进程各不相同,如果没有超群出众的写作才能,根本不可能完成如此庞大的工作任务。

张恨水卖掉了原先的大院子尽管政府对张恨水的生活有所安排,每月可以得到一定的生活费用,但他毕竟是在病中,无法写作,没有直接的经济来源。而家里人口又多,开支还是很大的。他便卖掉了原先的大院子,换了砖塔胡同43号的一处小四合院(也就是如今的95号)。这个院子不大,但还算规整。三间北房,中间是客厅兼饭厅,西屋是卧室,东屋是张恨水的书房兼卧室。院里还有南房三间、东西厢房各两间,是家里其他人住的地方。张恨水的身体在慢慢恢复,他又恢复了写作,陆续发表了十几部中、长篇小说。

所幸张恨水的家没有被抄1966年,“文革”爆发,胡同里有很多人家被抄家,红卫兵也曾闯进过这个院子。张恨水从书柜里拿出文史馆的聘书,很认真地告诉红卫兵,是周总理让他到文史馆去的,红卫兵居然信了他的话,退了出去。然而他的书实在太多,难免有属于“四旧”的东西,为了免得招灾惹祸,本想挑些破书烧了,也算作个样子。但是挑来拣去,哪一本也舍不得。孩子想藏在床底下,张恨水说怕潮;塞进米缸里,他又怕脏。搞得筋疲力尽,也没找到一个合适的地方。最后,终于决定,还是放回书柜里,在玻璃柜门上糊上白纸,就算是藏好了。所幸后来并没有来抄,否则这种“此地无银三百两”的计策连小孩子也瞒不过。

1967年2月15日,农历正月初七,早晨,家人为他穿鞋子,准备下床,他突然仰身倒下,在这屋子里走完了自己的人生。

鲁迅故居

简介

历史往往有许多巧合。在张恨水住进砖塔胡同之前二十多年,鲁迅也曾在这条胡同里住过。

鲁迅自1912年5月因在教育部任职而来到北平,共住过4处地方。开始时住在南半截胡同的绍兴会馆,后与家人迁入八道湾胡同的新宅。1923年,鲁迅与周作人兄弟失和,于当年8月2日携妻子朱安暂时迁至砖塔胡同61号居住。

这是一个很小的院子,其中总共只有二十多平方米的3间北房是鲁迅的住处。西面是朱安的卧室;东面一间留给鲁迅的老母亲;中间的堂屋则是鲁迅的房间了。白天,这堂屋可充当会客室和大家吃饭的地方,因此摆着一张小八仙桌;晚上,鲁迅就在这里写作,靠墙的一张木板床是他睡觉的地方。与八道湾那宽敞的居住环境相比,这里的条件实在太差了!

此时鲁迅的境况,可说是“贫病交加、情绪低沉。”

那段时间,鲁迅的工作也十分忙碌。他在砖塔胡同仅居住了九个多月,便校勘了《嵇康集》,编定了《中国小说史略》下卷,并连续创作了小说名篇《祝福》及《在酒楼上》、《幸福的家庭》、《肥皂》等。

其间,鲁迅还四处奔波,试图寻觅一处较好的住房。1924年5月25日,他与朱安迁居阜成门内西三条,就此离开砖塔胡同。

鲁迅的这处故居现在的门牌是84号。若由东口进入砖塔胡同,东西方向的道路基本是直的,惟在这个院子的西北角上开始向南拐弯,接着又拐向西面,从位置上说,还是很好辨认的。但是经多年变迁,小院已经完全变了模样,原先朝北的院门被堵上,成为一间屋子,在这屋子南面又朝西开了一个小门,由于门两侧搭建了一些临时房屋,如果不注意,很容易错过去。鲁迅住过的3间北房在20世纪80年代初被拆除重建,东、西厢房也都已不是原先的建筑,各处房屋之间只有一条狭窄的过道,院子已不成其院子了。自这里西行不远,便是后来张恨水的故居。

议拆

西城区政府:非文物或挂牌保护院落2012年3月6日,项目拆迁办介绍,砖塔胡同84号院及附近区域,将要建回迁楼和学校。院门外,墙上写着“拆”字,门上贴着一张“丰盛危改小区西区C区项目定向房配售办法”,上面写明:丰盛危改小区西区C区项目定向房的配售房源位置为丰台区张仪村。其所列举的配售范围中,砖塔胡同84号院在列。该“配售办法”的落款为一家房地产公司。西城区文委表示,该院并非文物或挂牌保护院落。木门斑驳,屋檐落草,庭院宁静,位于西城区砖塔胡同西头的84号院,因鲁迅先生于此创作出《祝福》而闻名。鲁迅文学院研究员王彬先生说,从1912年到1926年,鲁迅在北京生活了14年。在砖塔胡同84号院,鲁迅创作了著名的《祝福》,“其他3个地方都在保护中,如果砖塔胡同84号院被拆,意味着研究鲁迅在北京活动和创作的地点就断了线”。

当晚7点5分,西城区人民政府新闻办公室官方微博称,经他们了解,砖塔胡同是北京最老的胡同之一,目前虽胡同两侧建筑已面目全非,但胡同肌理尚存,不可能拆除。此次准备拆迁的80、82、84、86号院部分在规划中是绿化用地。约半小时后,该微博再次发布称,砖塔胡同为实现风貌协调区规划需拆除的80、82、84、86四个门牌号,均非文物或挂牌保护院落。

暂缓

即将被拆的鲁迅旧居有望得到保留。记者26日获悉,北京市西城区政府已决定暂不拆除鲁迅旧居,并考虑依据历史照片进行原貌修复,其所在的砖塔胡同也将同时得到完整保护。

就在各界为鲁迅旧居的命运担忧之际,北京市西城区区长王少峰近日在做客北京城市服务管理广播“市民对话一把手”时明确表示,西城区政府已决定暂不拆除鲁迅旧居。王少峰说,鲁迅旧居在上世纪70年代已拆除并翻建,按照原有城市规划,该处原本计划建成绿地,但在听取各方建议后,“西城区政府决定暂时不拆除,并考虑按照原貌修复,查找历史档案,找到当年鲁迅居住的房子照片,将这里作为重要历史信息承载地加以保护”。

作为中心城区,西城区是北京市文物保护建筑最集中的地区之一,全区共有184处文保单位,其中名人故居就达23处。近年来,个别名人故居曾传出拆迁等传闻。对此王少峰承诺,上述文保单位都将得到保护。对于未列入文保单位的历史会馆、名人故居,“下一步也会在不移动文物的前提下,进行系统普查,给予保护”。

新说

3月29日,西城区政府官方微博表示,近日媒体所言“北京西城区鲁迅故居将拆迁”为失实报道。西城区砖塔胡同西头的84号院是鲁迅“旧居所在地”,而非“故居”,现存建筑为上世纪70年代翻建的,没有文保价值,故将拆除并实现规划绿地。

西城区政府有关人员当天接受记者采访时表示,砖塔胡同84号是鲁迅在1923年9月至1924年5月的暂居地,现存建筑几经翻建,历史信息无存,故未被认定为文物。因原貌已经无存,鲁迅旧居不可能“修复”,只可能“原貌复建”,而“原貌复建”必须拆除现存建筑,即拆除“坐落在鲁迅故居原址上的翻建建筑”。复建目前只是一种“考虑”并不是定案,很多专家就不同意新建假古董,而是建议拆除现有房屋,实现规划绿地,以雕塑或标牌保护这个地址信息,“但不管怎么一种保护方式,现存建筑都必拆无疑”。