花洲书院

书院创始

花洲书院始建于宋代庆历年间,北宋著名政治家、军事家、文学家、教育家、思想家范仲淹任邓州知州期间创建了书院内讲学堂——春风堂、藏书楼、斋舍,并在书院东侧创建百花洲,重修览秀亭,构筑春风阁,花洲书院因百花洲而得名。公元1045年,范仲淹谪知邓州,为学风不兴而忧心忡忡,感到百花洲一带环境幽静,景色宜人,是理想的治学场所,于是在百忙中谋划,创办花洲书院。并且,公余到书院讲学。一时邓州文运大振。范仲淹的儿子、官至观文殿大学士的范纯仁,以及官至崇文院校书的张载,曾任邓州知州的韩维,均“从师范仲淹学于花洲书院”。北宋治平四年1067年,著名文学家、书法家黄庭坚任叶县尉。曾到花洲书院瞻仰范公遗迹。作诗云:“范公种竹水边亭,漂泊来游一客星。神理不应从此尽,百年草树至今青。”(《山谷诗注•百花洲杂题》)

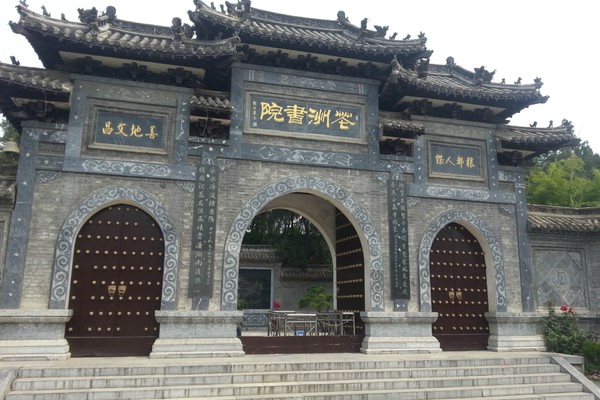

花洲书院,便是《岳阳楼记》的诞生地。出河南省邓州市城区,向东南行不远,便可见一处竹柏掩映、亭台错落的园林式建筑,这便是当年范仲淹知守邓州时创建的花洲书院了。

范仲淹原系江苏吴县人,庆历四年(1044年),由于其主持的“庆历新政”失败,悲愤之余,乃-皇帝,自请守邓;次年,以给事中、资政殿学士身份来到邓州任上。

以堂堂副宰相之才智,治一邓州,范仲淹大显身手,他重教化,轻刑罚,废苛税,倡农桑,一年后,朝廷命仲淹移守荆州,而邓州百姓因感其恩德,绵延数里,跪道挽留。仲淹为民情所动,终不忍行,遂-皇帝,恳请留邓,皇帝也只好特许。

公余之暇,范仲淹多是饮酒揽胜或者讲学会友,“七里河边带月归,百花洲上啸生风”,

“主人高歌客大醉,百花洲里夜忘归”,和朋友在一起,范仲淹一反平日刻板严肃模样,或击鼓高歌,或迎风长啸,颇有点放浪形骸。同时,他还在百花洲旁建起一座书院,常于书院内执经讲学,为广大学子传道授业解惑。书院内,讲经者娓娓道来,听课者如沐春风,这座书院,便是如今的花洲书院。

当初与范仲淹一同贬官的,还有其挚友腾子京。腾子京贬官岳阳后,重修了江南名楼———岳阳楼。新楼落成,腾子京遂派特使,千里迢迢寄信仲淹,恳请其为岳阳楼作记。范仲淹接信后,也不推辞,开始对照岳阳楼文图,反复揣摩,酿酝文稿。

庆历六年(1046年)的九月十五这天,范仲淹端坐于花洲书院的春风堂前,挥笔写下《岳阳楼记》。而花洲书院也因了范仲淹,因了《岳阳楼记》,从此成为天下文人雅士凭吊景仰的一处文化圣地。

花洲书院自范仲淹以来,花洲书院屡遭战火焚毁,又历经修葺,同时又因其风景优美,故而名列邓州八景之首,曰“花洲霖雨”。书院内既有《岳阳楼记》的诞生地春风堂,又有耸立秋水之上的“览秀亭”;既有小巧别致、全国仅见的泮池、状元桥,又有供奉范公塑像的范文正公祠。走进书院,但见亭台楼榭错落有致,山湖洲林相映成趣,其建筑皆为江南园林风格。书院外的城墙上,古柏森然,春风阁、文昌阁掩映其间;书院正门前,一桥横跨城河两岸,桥上长虹卧波,桥下流水潺潺,更增加了这座千年书院的雅致景色。

花洲书院为AAAA级景点